徒然日記からの抜粋です。

2008年

・ハムフェアに行ってきた

今年はクラブブースで買い物をしました。

購入したのはこれ。

A1 CLUBの「切手サイズキーヤーμF675」本体キットと外部実装部品セットⅡ。各\1,000で、合計\2,000なり。

A1 CLUBのメーリングリストでも話題になっていた、切手サイズのキーヤーキットです。

メーリングリストで話題になっていたから、購入したのですが(笑)

「またキーヤーかよ!」と言われてしまいそうですね(先週もキーヤーを作ったばかり)

1608サイズのチップ部品を使用し、PICマイコンはSO8の12F675を使用しています。

このサイズの半田付けなら、腕が鳴りますね(笑)

まあ、組み立てた後、何に使おうか考えていないのですが・・・(汗)

・切手サイズキーヤー組み立て

8月23日のハムフェアで購入した、「切手サイズキーヤーμF675」を組み立てました。

これ、1608サイズのチップ部品を使用したキットなので、それなりの工具がないと、組み立てが大変です。

で、使ったのはこんな工具。

0.3mmのハンダと、チップ部品がつまみやすいピンセット(HOZANのP-891)、温度調節のできるハンダごてHAKKO936。

ハンダごての先は、ナイフ型。

ハンダごての先は、ナイフ型になっているのが好きなのです。

先の部分で、細かい部分のハンダ付け。

面積の広い部分で、チップ部品の両端を温めて取り外したり、DIP部品のハンダ、それと線材の予備ハンダ。

これ1本でどちらでも使えるので、便利だと思うんですけどね~。

慣れない人は使いにくいらしい。

ただ、これにも欠点があって、チップ部品が密集している部分では、コテ先が入らない時がある。

そんなときは、先の細いものと交換して使用しています。

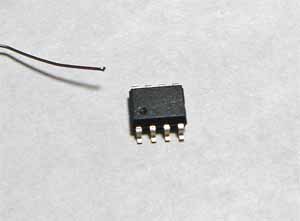

ちなみに、0.3mmハンダはこんなに細いです。

SO8のPICマイコンと比較。

このくらいハンダが細いと、チップ部品のハンダ付けも楽です。

ちょっと面積が広いと、ハンダをかなり流し込むことになりますが・・・。

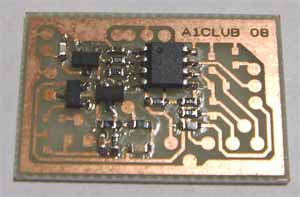

で、ハンダ付けを開始。

PICマイコンから取り付けて、周辺に広がる形で部品を取り付けます。

ハンダ付け中。PICマイコン→抵抗・コンデンサ→トランジスタ→抵抗・コンデンサという順序で取り付けているところ。

写真でも分かると思うのですが、基板の表面が少し酸化しています。

フラックスで保護してあるらしいのですが、さすがに時間が経っているので、基板にハンダが乗らず苦労しました。

あと、チップ抵抗の下などにパターンが走っているので、ちょっと気を遣いました。

そのパターンにハンダを乗せちゃうと、部品がハンダ付けしにくくなるし、部品がちょっとずれると、部品とパターンがショートしちゃうし・・・。

レジスト付きの基板なら、気にならないのですが。

キットの性質上、仕方のないことですよね。

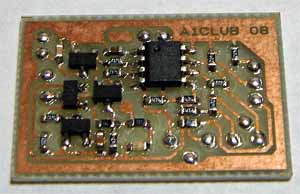

で、50分ほどで部品取り付け完了です。

できあがりの様子。

線材を取り付ける場所にも、酸化防止のために、ハンダを盛っておきました。

あと、フラックスが気になるのですが、洗浄してしまうと、パターンの銅箔を保護する物がなくなるので、このままの状態にしてあります。

で、まだ動作確認をしていません。

ケースに組み込んでから動かそうと思って・・・。

さて、ケースをどんな感じにしようかな~。

・ケース加工な一日

まずは、切手サイズキーヤー用のケース加工。

キットは、8月23日にハムフェアで購入し、部品実装だけは9月7日に終了していました。

それを入れるためのケース加工です。

使用するケースは、タカチのYM-65。

こんな感じで部品配置をします。

電池ケースは単五用です。これで、ケースの大きさが分かるでしょ?

配置が決まったら、穴を開ける場所をポンチで凹ませ、ドリルで穴を開けます。

いつものように穴あけ加工中。

今回は、なかなか上手く穴あけができました。

電池ケースとプリント基板は、両面テープで接着します。

あ、ボリュームの柄が長かったので、これも5mmほど切り詰めています。

穴あけ加工ができたので、来週あたり、内部配線を行う予定です。

ああ、早く動かしたいなぁ。

この大きさのエレキーなら、FT-817NDにもピッタリですね。

で、小型のパドルが欲しくなると(笑)

・切手サイズキーヤー完成

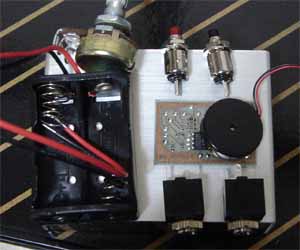

先週末ケース加工を行った、切手サイズキーヤーの組み込みを行いました。

組み込み中・・・って、組み込み終わってますが(汗)

小型にしようとしたので、なかなか難儀しました。

特に、電池ケースとボリューム部分のスペースが少なく、あと、ケースのふたを止めるネジが予想以上に長かったのが辛かった。

で、こんな感じに組み込みました。

電池ケースの中にあるのは、ブザーです。

ブザーは、カバーに開けた穴に合わせて貼り付けるようにしています。

ボリュームは、もう少し外側に持って行けるのですが、電池ケースから出ている線材を避けるためにこの位置になっています。

小型にしたといっても、無理やり詰め込むのは好きではないので、オーソドックスな感じになってしまいました。

結線に間違いがないのを確認し、テスタでショートチェックを行い、電源を投入します。

・・・おおっ!「QRV」のモールス音が聞こえましたよ(嬉)

で、おもむろにパドルを接続し、モールスを送信してみます。

しっかり動作しました。

LEDも実装しているので、キーイング中はブザーとLEDで確認できます。

まあ、LEDはカバーを取り付けると見えなくなってしまいますが・・・。

で、動作をさせていて思ったのですが、やはり電源スイッチが欲しい。

「低消費電力だから無くてもいいかな?」と思っていたのですが、このキーヤー、「スイッチを押しながら電源ON」で動作が変わる機能が付いているのよね。

あと、小型にしたためか、持ち運び時にプッシュボタンを押してしまう事が多いし・・・。

で、別冊CQに書いてあった方法を使い、電源スイッチとすることにしました。

それは、無線機との接続側のイヤホンジャックの「リング」と「スリーブ」が接続されると電源ONとする方法。

ステレオジャックにモノラルプラグを挿すと、「リング」と「スリーブ」が接続される事を応用しています。

こうすれば、無線機との接続ケーブルを挿すと電源ON、抜くと電源OFFとする事ができます。

無線機との接続ケーブルを気にする必要がありますが・・・。

一通り動作確認ができたので、カバーを取り付けて完成です。

前面はこんな感じ。プッシュスイッチは、メモリーキーです。

背面はこんな感じ。パドル接続部と、無線機への接続部です。

今回は、なかなかうまくできました。

結局、配線などで4時間ほどかかりました。

で、操作してみて思ったのですが、電源投入時の「QRV」と、メモリ内容が空の時の「NO DATA」は、スピード調節ボリュームとは関係なく、一定のスピードなのね。

最初、それを知らなくて、「あれ・・・ボリュームでスピードが変わらない」と焦ってしまいました(笑)

パドルでキーイングすると、スピードは変わります。

しかし、小さいですね~。

BENCHERのJA-2と比べると、小ささが分かると思います。

あ~、この大きさに合うパドルが欲しくなってきた(笑)

何かいい物はないかな。

で、ここまで小さくできたのも、切手サイズキーヤーの頒布があったからです。

A1 CLUBの皆さんに感謝しないと・・・。

あ、あと、無線機との接続ケーブルを製作しよう。

2009.08.02 |