徒然日記からの抜粋です。

2007年

・エレクトロニクスキーヤーキット購入

モールス通信(CW)で使う、エレクトロニクスキーヤー(エレキー)のキットを購入しました。

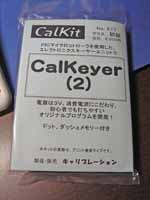

購入した「CalKeyer(2)」。キャリブレーションで購入。\2,500なり。

このキットとパドルという物を使うと、モールス信号の短点(ドット)と長点(ダッシュ)を自動的に送出できるようになります。

「初心者は縦振電鍵だ!」と言われそうですが、最初は正しい符号が出せるように、エレクトロニクスキーヤーから始めることにしました。

いまどきの無線機だと、エレクトロニクスキーヤーが内蔵されているのですが、私が使用しているTS-680Vはエレクトロニクスキーヤーが内蔵されていない・・・。

なので、外付けのエレクトロニクスキーヤーを作ることにしました。

とりあえず、このキットにあうケース(筐体)を買ってこないと。

あ、縦振電鍵にチャレンジしたくなったら、父親から貰います(笑)

放ってある電鍵があるので・・・。

・エレキーキット製作

以前購入した、モールス通信(CW)で使う、エレクトロニクスキーヤー(エレキー)のキット。

さっそく、組み立ててみました。

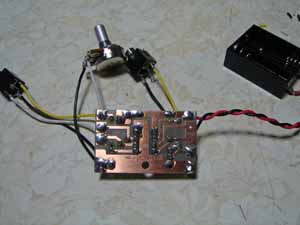

今日は途中まで組み立て。

最終的に、ケースに入れる予定なので、とりあえずプリント基板部だけ組み立てました。

これで、各部のサイズを見て、ケースを決定。

ケースは、タカチ電機のYM-80の予定です。

購入したら、加工をして、組み込みを行いましょう。

ちなみに、このエレキーキット、回路部はかなり簡単な作りで、大半がソフトウェアで実現しています。

プリント基板には、これだけの部品しか乗りません。

100kΩはプルアップ、10kΩと0.01uFはスピード調整のA/Dに使用?4.7kΩと2SK2231は、キー出力に使用しています。

PICマイコンはPIC12F675あたりを使用しているのでしょうか?

ソフトウェア的には、チャタリング吸収と、エレキー本体部分、サイドトーン部でできているのかな。

簡単にできそうだけど、ここまで煮詰めるのは大変ですよね。

キット万歳!(笑)

キットの機能として、バグキーモードや、サイドトーン部があるのですが、この機能に必要な部品は搭載しない予定。

バグキーは使用するつもりはないし、サイドトーンは無線機のサイドトーンを使用する予定だからです。

こうすれば、結構簡単なケースになるはず。

早くケースに組み込みたいな。

・タカチケース購入

先週末に組み立てた、エレキーキット用のケースを購入しました。

購入したアルミケース。タカチ電機のYM-80です。千石電商で購入。\462×2なり(送料別)

ちなみに、製品代と送料が同じような金額です(汗)

2個購入したのは、穴開け加工に失敗したときの予備です(笑)

余ったら、別のことにケースを使用しても良いし。

エレキーキットを組み込むときは、前面にスピードとパドル、背面にキー出力を出そうかと考えています。

イメージはこんな感じ。ケースの高さが意外とあるので、イヤホンジャックとプリント基板を同じエリアに納められそう。

今週末か、来週末あたりに加工したいですね。

・エレキーキット完成!

先日購入したタカチケースYM-80に、これまた先日製作したエレクトロニクスキーヤーキットを組み込みました。

(エレクトロニクスキーヤー(エレキー)は、モールス信号を打鍵するのに使用する物です)

これが、購入した直後のケース。千石電商で\462なり。

まずは、このケースを加工します。

穴を開ける場所を、ポンチで打ってから、電動ドリルで穴開け。

これまた先日購入したバイスに挟んで穴を開けます。

ドリルの刃を数本しか所持していないのと、電動ドリルでの穴開けなので、穴が大きめに開くのをを考慮して、最初は小さめな穴を開けます。

その後、リーマでグリグリと拡大。現物あわせで穴径を決めました。

ケースがアルミだからね。簡単に加工できます。

その後、バリ取りをして、ケースの加工は終了。

加工終了直後のケース。

先日の部品配置予定と異なる配置にしました。

先日のは、前面にスピード調整とキー入力、背面にキー出力だったのですが、使用方法を考えると、ちょっと不便かな・・・と思ったのです。

(基本的に、パドルは接続しっぱなしなので、前面にある必要性が余り感じられない)

で、入出力は背面に、スピード調整だけ前面に出すことにしました。

この穴位置に合うように、プリント基板とコネクタなどを接続していきます。

線材の長さは、現物あわせです。

配線が済んだら、ケースに組み込みます。

おっ!形になってきました。

電池も、ケースに内蔵です。そのうえ、電源スイッチもありません(汗)

消費電流が少ないので、電源を入れっぱなしでも、単5電池でかなり持つと思います。

とりあえず、動作確認を行います。

動作確認中。あ、赤黒のDCコードは気にしないでください(汗)

確認は、TS-680Vのサイドトーン機能を使用し、耳で確認。

無線機と接続するケーブルも、パドルも無いので、簡単な方法で接続しています・・・。

結果、ドット側も、ダッシュ側も無事動作をすることが確認できました。

動作確認ができたので、完成!です。

今日の作業は4時間ほどでした。

前面。

背面。入出力だけ、手書きのラベルを貼っています。

かかった費用は、エレキーキット「CalKeyer(2)」の\2,500と、ケース代の\462で、合計\2,962でした。

まあ、その他に、送料とか、今回用にバイスを買った費用とかがありますが(汗)

完成したので、さっそく、TM-701の隣に置いてあげました。

エレキーも仲間入りし、CW運用するための機材が増えています。

ああ・・・早くパドルをつないでみたい。

その前に、無線機とエレキーをつなぐケーブルを作らねば。

そもそも、それより前に、変更申請を出さねば(汗)

変更申請は、今日の午前中から午後に書いていたのですが、その辺の話は、また明日。

2008.10.26 |